Von der Spaltung zur Verbindung

„Verstehen ist mehr als das, was gesagt wird“. Gilda Sahebi spricht mir aus dem Herzen. In ihrem Buch „Verbinden statt Spalten“[1] greift mein Kernthema auf: Zuhören.

Sie zeigt eindrücklich, wie stark Narrative von Spaltung unser gesellschaftliches Miteinander prägen und wie wir ihnen begegnen können. Genau hier finde ich mich wieder, denn wahres Zuhören ist nichts, was man nebenbei macht. Es ist mehr als die stiefmütterlich behandelte Seite von Kommunikation. Es ist eine aktive, gestaltende Haltung, die den Unterschied macht – in Organisationen, in Teams, in der Politik und im privaten Alltag mit Nachbarn, Freunden und Familie.

Wenn wir Zuhören nicht als bloßes Abwarten oder gelerntes Abnicken, sondern als wesentlichen Teil von Kommunikation begreifen, verändert sich vieles: Beziehungen werden stabiler, Konflikte konstruktiver, und es entsteht mehr Vertrauen. Viele Studien legen das nahe. Die Qualität unseres Zuhörens beeinflusst die Qualität des Sprechers[2]. Wir merken: Zuhören ist keine Zeitverschwendung, sondern eine Investition in Verbindung und Verständnis. Zuhören ist keine Nebensache. Es ist ein Werkzeug, um Gräben zu überwinden und neue Räume für Verständnis zu öffnen. Es wird nicht alle Probleme lösen, aber es ist immer ein Anfang.

Spaltung und die Macht der Narrative

Zurück zum Buch: Gilda Sahebi analysiert, wie das Bild der gespaltenen Gesellschaft in Deutschland politisch und medial immer wieder befeuert wird. Sie entlarvt die Erzählung von Polarisierung als Machtinstrument autoritärer Akteure. Oft sind es zugespitzte Debatten und medialisierte Ausnahmen, die ein dramatisches Gegeneinander suggerieren.

Dabei zeigt die Realität ein anderes Bild: Im Alltag handeln Menschen überwiegend hilfsbereit, freundschaftlich und verbindend. Der Negativity Bias, also die Tendenz, Negatives stärker zu gewichten als Positives, führt jedoch dazu, dass Hass, Kriminalität und extreme Meinungen überproportional wahrgenommen werden. So entsteht das trügerische Gefühl, wir lebten in einer zutiefst gespaltenen Gesellschaft, obwohl empirische Daten das Gegenteil zeigen.

Listening as a strategic competency

Genau hier setze ich an: Zuhören ist nicht bloß passives Aufnehmen von Worten, sondern eine strategische Schlüsselkompetenz. Wer bewusst zuhört, gestaltet aktiv, wie Verbindung entsteht. Mit Listening intelligence können wir reflektieren, wie wir und andere Informationen aufnehmen und verarbeiten. So lernen zum Beispiel Teams und Führungskräfte, Missverständnisse zu vermeiden, Brücken zu bauen und echtes gegenseitiges Verständnis zu fördern.

Hitzige Debatten und Verständnisebenen

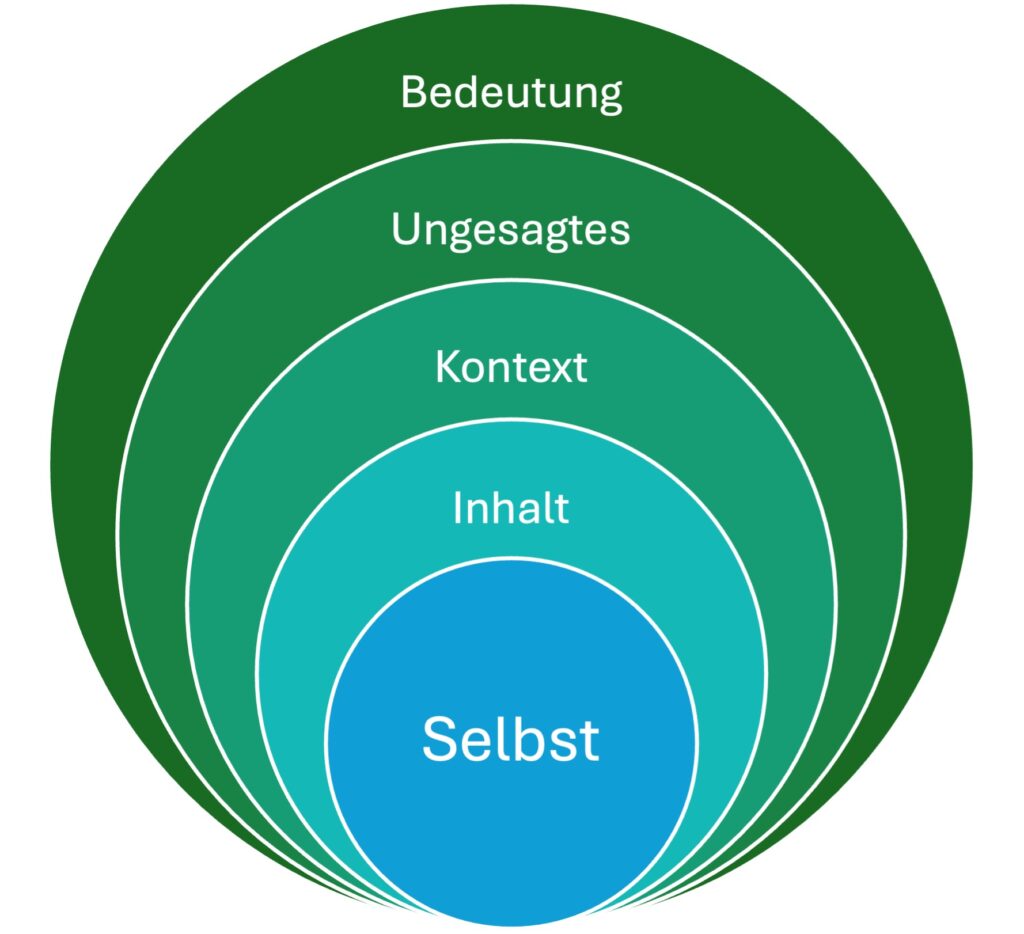

Das beigefügte Modell meines Kollegen Oscar Trimboli zeigt beispielhaft, wie komplex Zuhören und Verstehen sind. Wirkliches Zuhören erschöpft sich nicht im Gesagten, sondern erfordert eine tiefere Wahrnehmung. Wir schauen uns das schnell an.

Selbst

Einfach, aber oft übersehen: Wenn wir uns nicht wirklich verbinden und auf das hören, was in uns gerade vorgeht, sind wir nicht in der Lage, bei anderen voll präsent zu sein. Hunger? Pipi? Durst? Mit dem falschen Fuß aufgestanden? Welche inneren Zuhörschurken sind am Werk?

Inhalt

Das gesprochene/geschriebene Wort plus das Zusammenspiel von Inhalt und Ausdruck: Was wird gesagt? Wie wird es gesagt? Es ist die Verbindung, die man zwischen Kopf, Herzen und Bauch bemerkt („Das ist nicht stimmig“).

Kontext

Ermöglicht uns Situationsverständnis. Gibt es Muster in den Worten? Was ist die Hintergrundgeschichte? Perspektivübernahme lädt zu einem tieferen Bild von Person und Situation ein.

Ungesagtes

Wir denken und hören schneller als wir sprechen! Also: Was wird nicht gesagt? Nur durch Fragen können wir die Lücke schließen zwischen dem, was gesagt wird und dem, was jemand denkt. Das gibt Raum für tieferes Verständnis.[3]

Bedeutung

Sie kann individuell entstehen, beim Sprechenden, beim Zuhörenden oder kollektiv im gemeinsamen Gespräch. Auf dieser Ebene geben wir dem Gesagten Sinn, erweitern Perspektiven und eröffnen neue Möglichkeiten für den nächsten Schritt.

Was ich wahrnehme, ist ein ständiges Ignorieren des Selbst und stattdessen eine direkte Verbindung von Inhalt zu Bedeutung. Aber so einfach ist es nicht. Zuhören und Verstehen ist komplexer.

Zuhören auf allen Ebenen bedeutet, nicht nur Informationen, sondern auch Hintergründe, Zwischentöne und Absichten wahrzunehmen. Es lohnt sich für tieferes Verständnis.

Zuhören als Antwort auf Spaltung

Verbinden statt Spalten heißt, differenziert zuzuhören und sich innerlich zu fragen: „Was, wenn ich Unrecht habe?“ oder wie es Mónica Guzmán beschreibt „I never thought of it that way“[4]. Wirkliches Zuhören verlangt Neugier statt vorschneller Wertung. Es bedeutet, auch schwierigen oder schmerzhaften Positionen Raum zu geben. Nicht, um sie zu relativieren, sondern um Komplexität zuzulassen und die Nuancen hinter Schlagzeilen zu erkennen.

Sahebi plädiert für einen Perspektivwechsel: Statt in „Gut-versus-Böse“-Dualitäten zu verharren, geht es darum, Motivationen zu verstehen, Projektionen zu erkennen und die eigene Verletzlichkeit zuzulassen. Zuhören in diesem Sinn ist keine Schwäche, sondern die Basis von Demokratie und Zugehörigkeit.

Fazit

Zuhören ist Voraussetzung für Verbindung, Respekt und Kooperation in Organisationen, in der Gesellschaft und im individuellen Miteinander. Wenn wir auf allen Verständnisebenen zuhören, verliert das Polarisierungsspiel an Wirkungskraft.

Wahres Zuhören bedeutet, nicht über jeden medialen oder politischen Stock zu springen, sondern sich mit offenem Herzen und klarem Geist dem Gegenüber zuzuwenden, auf der Suche nach echter Bedeutung und Verbindung.

Vielleicht lohnt es sich, beim nächsten Gespräch innezuhalten und sich zu fragen: Auf welcher Ebene höre ich gerade zu?

[1] Sahebi, 2025

[2] s.a. Kluger & Itzchakov, 2021

[3] https://www.impact-listening.de/2024/08/19/herzlich-willkommen-in-meinem-satz-2/

[4] Guzmán, 2022